科技講堂丨隱形殺手:黃曲霉毒素

2025-11-21

關注食品健康

聚焦黃曲霉素

簡介

黃曲霉毒素是由黃曲霉菌、寄生曲霉菌等真菌分泌的次生代謝物,其毒性強度遠超砒霜與氰化鉀,被世界衛生組織列為I類致癌物。這類毒素并非單一物質,而是包含20余種結構相似的化合物,其中以黃曲霉毒素B1的毒性最強,致癌性最高。

黃曲霉毒素B1的毒性僅次于銀環蛇毒,是氰化鉀的10倍,是砒霜的68倍,是河豚毒素的10倍以上。黃曲霉毒素通過破壞DNA結構引發細胞突變,其核心毒性成分——雙呋喃環結構,能直接攻擊肝臟細胞。一旦攝入,毒素在體內持續積累,引發連鎖反應:免疫系統釋放的炎癥因子加重肝臟負擔,長期暴露可導致肝硬化、肝癌等不可逆損傷。研究顯示,黃曲霉毒素污染與肝癌高發區存在顯著相關性。

產生原理

產生菌種

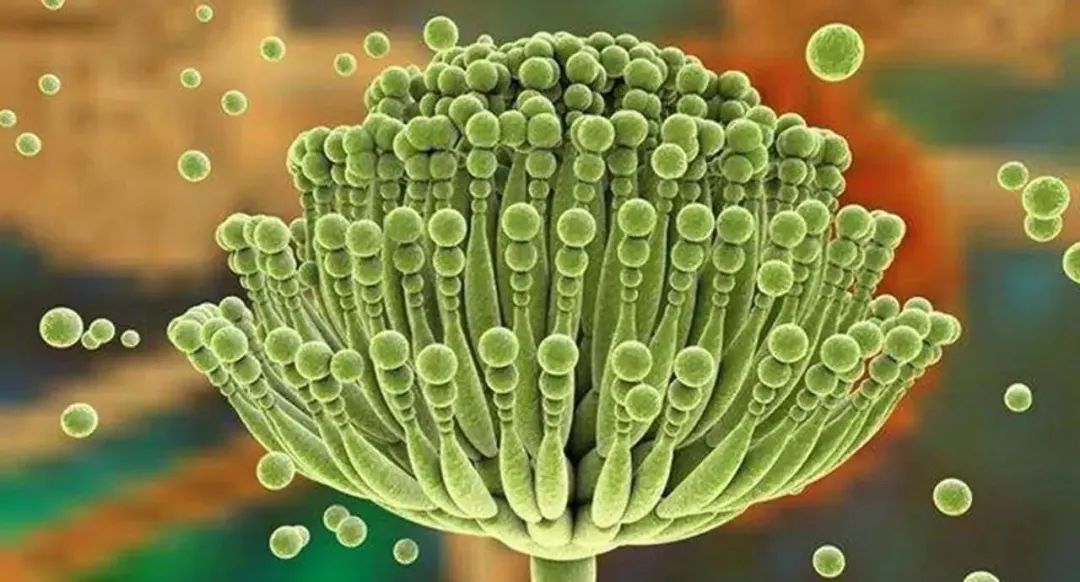

黃曲霉毒素主要由黃曲霉(Aspergillus flavus)和寄生曲霉(Aspergillus parasiticus)產生。這些霉菌廣泛分布于自然界,尤其在熱帶和亞熱帶地區更易繁殖。

產生的環境條件

溫度?:最適產毒溫度為25-32℃,37℃時霉菌生長最旺盛,但產毒效率降低。

濕度?:相對濕度需達到80%-90%,潮濕環境是霉菌繁殖的必要條件。

氧氣?:需氧環境中霉菌活性更高,但缺氧時仍可緩慢生長。

pH值?:酸性環境(pH 2.5-6.0)更利于毒素生成。

基質特性

黃曲霉菌偏好富含營養的基質,如花生、玉米、棉籽等糧油作物,其脂肪和碳水化合物含量為霉菌提供了生長所需的營養。堅果類(如核桃、杏仁)因脂肪含量高,也易被污染。

毒素生成過程

代謝途徑?:霉菌通過次生代謝合成黃曲霉毒素,其中黃曲霉毒素B1(AFB1)是毒性最強的衍生物。

?時間?:在適宜條件下,霉菌1-3天內即可產生毒素,濕熱環境中可能縮短至24小時。

黃曲霉毒素的穩定性

黃曲霉毒素的穩定性是其難以被常規手段去除的關鍵特性。實驗表明,黃曲霉毒素需達到280℃以上才能裂解,常規烹飪(100℃)無法破壞其結構,100℃加熱20小時仍可能殘留毒素,僅能殺滅產毒真菌(如黃曲霉菌);同時,黃曲霉毒素在低溫下也較為穩定,-18℃以下低溫僅能抑制霉菌生長,無法分解已產生的毒素;由于黃曲霉毒素本身為化學物質,干燥后仍長期存留,所以干燥也無法消除黃曲霉毒素?;黃曲霉毒素?自然降解慢,被?污染的糧食室溫存放20年后仍可檢出毒素。

黃曲霉毒素的預防措施

01 儲存環境控制

①溫濕度管理?

糧食應儲存在濕度<70%、溫度<20℃的環境中,使用密封容器隔絕氧氣。南方潮濕地區建議加入干燥劑,并定期檢查儲物柜霉斑。

?②減少囤積?

高淀粉或高油脂類食物(如玉米、花生)易霉變,建議優先食用新購食材,避免長期儲存。

02 食材選擇與處理

①嚴格篩選?

購買時檢查花生、玉米等高風險食物是否有變色、發黏或異味,選擇正規渠道預包裝產品。

?②霉變處理?

發霉食物需整批丟棄,不可切除霉變部分(毒素可能已擴散)。加工前可用1%碳酸氫鈉溶液浸泡30分鐘減少表面毒素。

?③廚具消毒?

木竹制砧板、筷子每3個月更換,霉變廚具可用5%次氯酸鈉浸泡30分鐘后徹底清洗。

總結

黃曲霉毒素的毒性、穩定性與廣泛分布使其成為食品安全領域的重大挑戰。通過規范儲存、科學檢測與生物技術應用,可有效降低風險。公眾需增強防范意識,從源頭阻斷毒素攝入,守護“舌尖上的安全”。浙江省化工產品質量檢驗站有限公司是一家專業性、綜合性和國際性的第三方權威檢測機構,擁有CMA、CNAS、CATL、OECD GLP等認證資質,如果您對食品安全檢測還有疑問,或是需要相關服務,可以聯系我們。